“专精特新”这个词汇,在过去的半年里,大量企业都在密切关注。

进入2022年后,热度不断攀升:

随着多省工作报告陆续出台,其中强调多次:国家级专精特新“小巨人”、专精特新中小企业、制造业单项冠军企业、隐形冠军企业多层次的企业评价体系。

工信部梯度培育将分“四个梯度”对中小企业予以分层培育:中小企业→创新型中小企业→“专精特新”中小企业→国家级专精特新“小巨人”企业→制造业单项冠军企业。

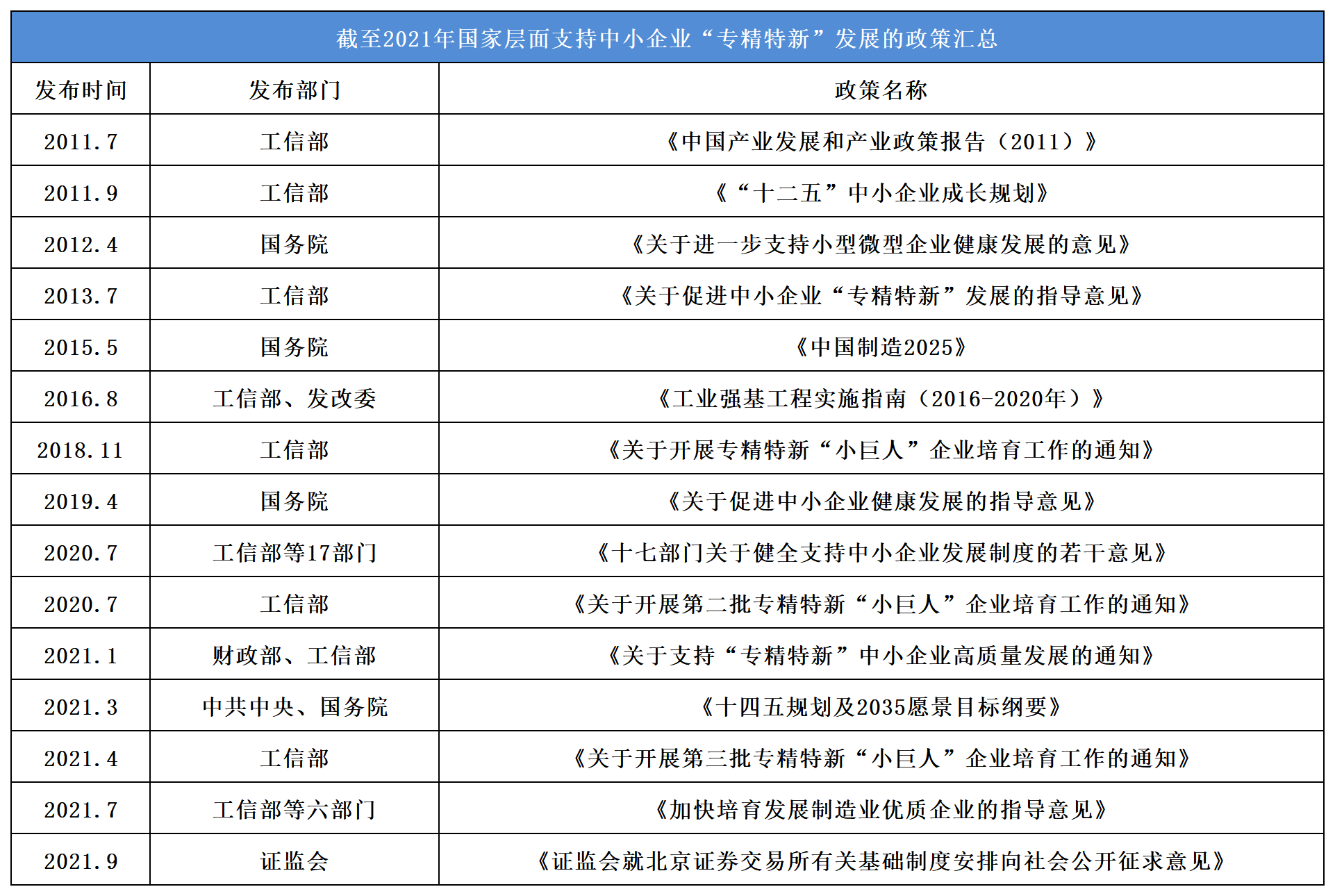

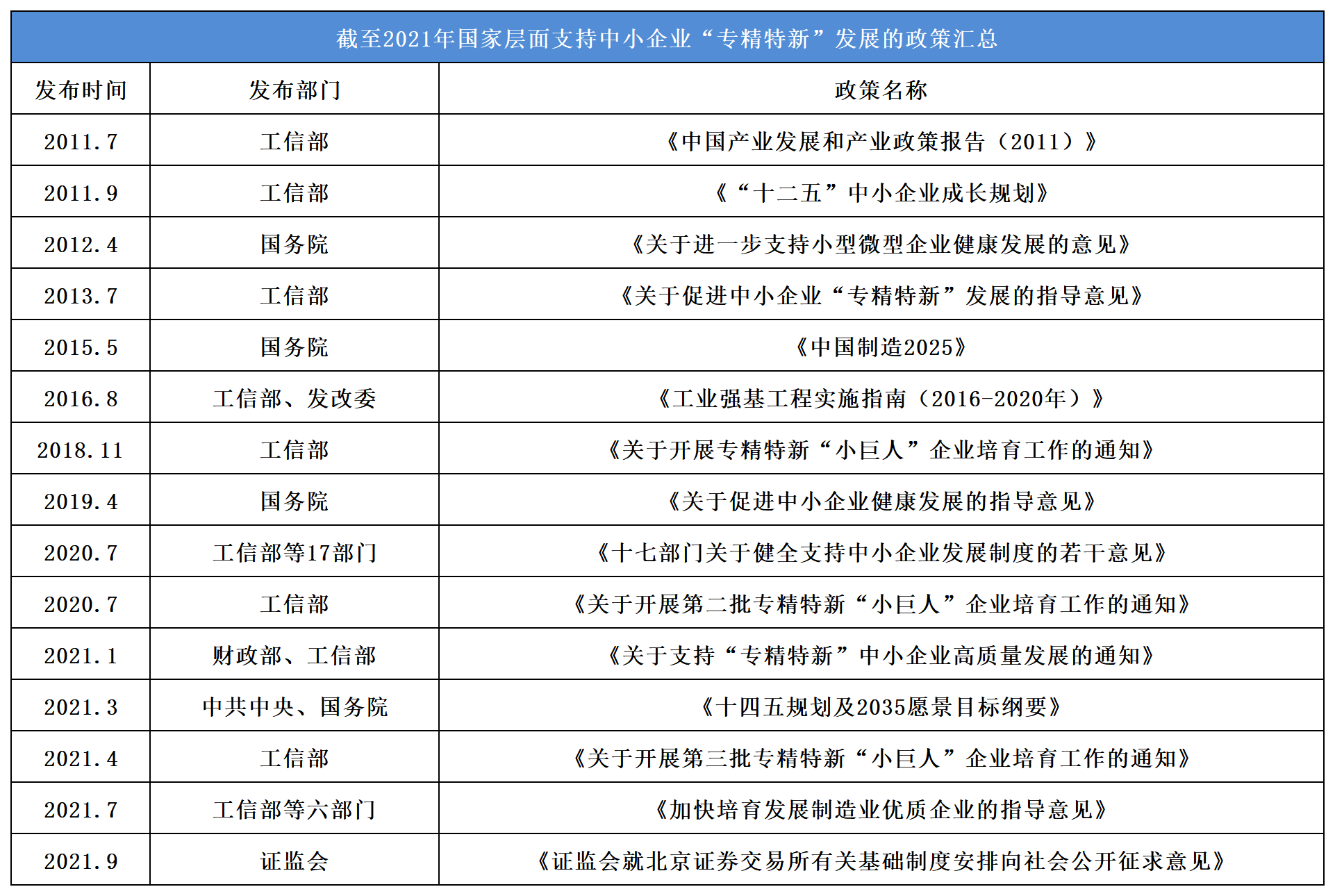

事实上我们回溯 “专精特新”这一概念,早在2011年就已由工信部提出。在《十二五中小企业规划》中,也倡议将“专精特新”作为中小企业转型升级的重要途径,培育专精特新企业,扶持中小企业发展。

专注细分领域、高市占率、高利润率,是这类企业的共同点。

专精特新企业即是由中小企业成长而来,其中,既有许多已经称得上“隐形冠军”的企业,亦有更多最有希望成为“隐形冠军”的“种子选手”。

培育“专精特新”,成长为“隐形冠军”,对于正处于经济转型期的中国来讲,更具有特别的意义。

以及在今年两会的政府工作报告中,提及“将进一步扩大“专精特新”中小企业的规模,2022年准备再培育国家级专精特新“小巨人”企业3000家以上,带动培育省级“专精特新”中小企业达到5万家以上,使“专精特新”中小企业群体不断壮大。”

1、“专精特新”企业概念:

按照工信部的解释,专精特新指的是具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”的“四化”特征的企业,而专精特新“小巨人”企业则是其中的佼佼者,它们专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优。主要包括:

(1)工业和信化部认定的国家级专精特新“小巨人”企业;

(1)专:专业化——产品用途的专门性、生产工艺的专业性和技术的专有性;

(2)精:精细化——工艺技术的精深性、精巧性,产品的精致性、精细性、精确性和精美性;

(3)特:特色化——产品的独特性、独有性、独家生产经营性,具有区别于其它同类产品的独立属性;

(4)新:新颖化——产品(技术)的创新性、先进性和功能的新颖性,比传统产品具有更高的技术含量、更大的附加值、更好经济效益和更加显著的社会效益。

3、从十年前到今天,“专精特新”的发展经历了几个重要节点:

(2)2018年末,工信部开展了首批国家级专精特新“小巨人”企业培育工作,励志在三年内培育出600家“专精特新”小巨人;

(3)2021年7月,中央政治局会议首提发展“专精特新”中小企业;

(4)2021年9月,北京交易所宣布设立,其核心是为“专精特新”中小企业服务。

目前,我国制造业正从“三低一弱”(低附加值、低技术含量、低质量、弱品牌),逐步走向“三高一强”(高附加值、高技术含量、高质量、强品牌)。其中,技术创新是发展关键。而中小企业在整个制造业产业链中,对市场需求反应灵敏、适应需求进行创新的愿望强烈,是创新的主力军和重要源泉。

提出培育“专精特新”中小企业,本质上是引导中小企业向创新领域发展。

据工信部数据显示,占全国企业总数99%的中小企业提供了大约65%的发明专利,75%的企业创新和80%以上的新产品开发。

一方面,通过扶持专精特新的中小企业、提升科技创新的能力,能够有效服务“分配→流通→消费→生产”循环。

另一方面,18年6月的“中兴处罚事件”、20年5月的“芯片“断供”事件”,都是我国制造业在高科技领域的卡脖子事件。

“2020年5月15日,美国商务部公布一项新规定,要求使用美国软件和技术的半导体供应商在向华为出售产品之前,必须获得美国政府发行的许可证,试图切断对华为的芯片供应。120天的缓冲期后,华为迎来‘最严禁芯令’”。

“卡脖子”问题的本质是“技术垄断”,体现了在我国经济社会发展进程中,一些产业发展需要的关键核心技术“受制于人”,这不仅制约了产业升级和发展,也卡住了国家经济的“命脉”。

而发展专精特新企业,正是为了解决“卡脖子”难题。根据工信部相关文件,国家级专精特新“小巨人”企业主导产品应优先聚焦制造业短板弱项,属于产业链供应链关键环节及关键领域“补短板”、“锻长板”、“填空白”产品。它们附加值高,往往是产业链最具话语权的环节。在产业升级的趋势之下,发展专精特新,不仅可以提升国内薄弱的产业环节,扩大内需,更能使我国占据全球产业链最有利环节,提升中国制造附加价值。

资本、技术、人才、生态,这些企业发展最核心的资源,固然需要企业一步一脚印逐渐积累,但另一方面,如果仅靠市场力量配置,资源将很难向规模不大、研究领域专一的中小企业倾斜。唯有举政府之力调度,方能为专精特新们营造良好的成长环境。目前工信部已经开展了三批国家级专精特新“小巨人”企业的培育工作,培育的重点领域也越来越完善。

如何进行国家级专精特新“小巨人”企业的申报,点击下方“在线咨询”,预约专家上门为您一站式解答。

相关政策

相关政策

更多推荐

更多推荐